書評:自分の小さな「箱」から脱出する方法

こんにちは。デザイナーの平田です。

コロナ自粛につき読書をしたので、また本を紹介したいと思います。

今回読んだ本はこちら

「自分の小さな「箱」から脱出する方法」(Amazon)アービンジャー インスティチュート (著), 金森 重樹 (著), 冨永 星 (著)

表紙に「人間関係のパターンを変えれば、うまくいく!」とあるように、人間関係に関する本です。

この本は、ビジネスや家庭での人間関係の問題を解決する方法を探っていく内容になっています。

目次

自分が気づかないうちに箱に入っている

本書は、まず主人公が上司に「君には問題がある」と言われるところから始まります。

仕事にやる気があって、モリモリ働いている主人公が、こんなことを言われていきなりショックを受けます。

読み進めていくと、その問題というのが”箱”だというのです。

そもそも”箱”とは何でしょうか?

本書では”自己欺瞞”という言葉で言い換えられています。

「えてして、問題がある人物自身には、自分に問題があるということが見えなくなっている。

組織が抱えているさまざまな問題の中でも、これはもっともありふれていて、もっともダメージの大きい問題なんだ」

(中略)

「自己欺瞞、あるいは箱。これこそが大問題なんだ」

(アービンジャー インスティチュート,金森 重樹,冨永 星(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、31-32頁)

本書では、さらに箱に入る原因を”自分への裏切り”であると述べています。

「(前略)その瞬間、頭の中をある考えがよぎった。わたしにはすべきことがある、起きてデイビッドをあやせ、そうすれば妻はねていられるんだから、とね。(後略)」(中略)

「わたしは自分が感じた通りには動かなかった。ベッドに入ったまま、息子の泣き声を聞いていたんだ」(中略)

「つまりわたしは、妻のために何かすべきだと思った自分自身を裏切った。(中略)

自分がこうすべきだと感じたことに逆らって行動した。

他の人に対してどうあるべきかという、自分自身の感情を裏切ったんだ。

そこで、このような行動を、自分への裏切りと呼ぶ」

(アービンジャー インスティチュート,金森 重樹,冨永 星(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、108-109頁)

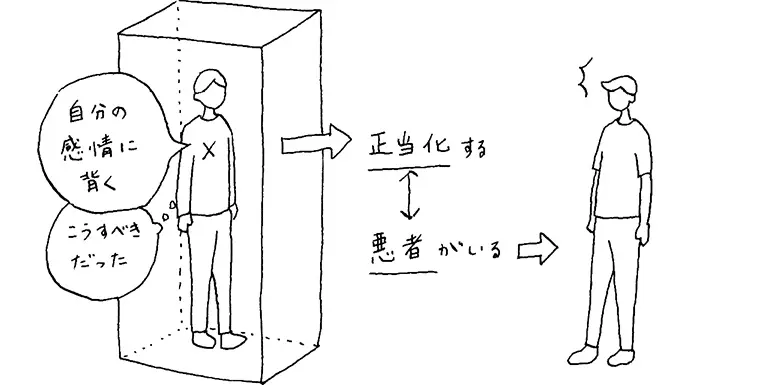

”自分が正しい”なら”相手が悪い”になる

"自分への裏切り"が起こると、今度はそれを正当化するようになります。

「いったん自分の感情に背くと、すべての思考や感情が、何をしようと自分が正しい、と主張しはじめるんだ」

(アービンジャー インスティチュート,金森 重樹,冨永 星(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、119頁)

「箱の中にいたわたしが何よりも求めていたのは、自分が正当化されることだったの。(中略)

自分が正当化された、自分が正しかったと感じるために、何が必要になる?」

「相手が間違っていなくてはなりませんね」

(中略)

「つまり、驚くべきことなんだが、こちらが箱の中にいると、相手が問題を起こす必要が出てくるんだ。つまり、問題が必要になる」

(アービンジャー インスティチュート,金森 重樹,冨永 星(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、162-163頁)

箱に入る過程で、自分を裏切る→自分を正当化する→相手を悪者にするという流れができるようです。

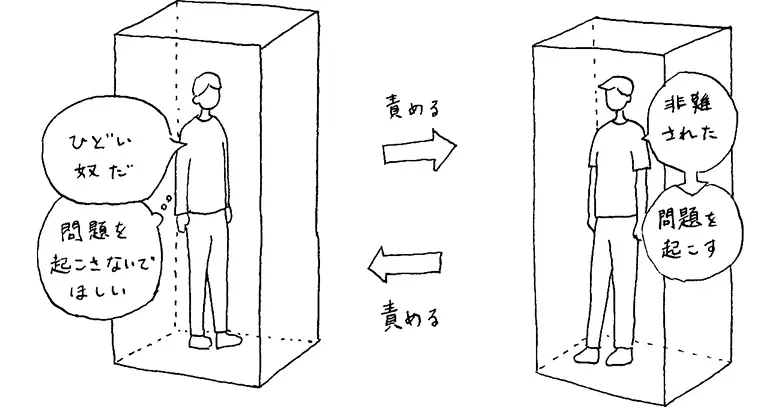

自分の内面で起きたことが外側に影響する

前述の一連の流れから、問題が起こったもともとの原因は、自分の感情に背いたこと、つまり”自分への裏切り”であるということになります。

さらに、一度箱に入ってしまうと、負の連鎖は続きます。

相手も箱に入ってしまい、お互いを責めている状態が出来上がります。

本書ではこれを”共謀”と呼んでいます。

「実際、息子とわたしの自己正当化ときたら、まあ見事なもので、ほとんど共謀しているといってもいいくらい。

お互いに、『ほら、あんたにひどいことをしてやるよ、そうすりゃあんたは俺を責められるだろ。そしてあんたが俺にひどいことをすれば、俺はあんたを責められるってわけだ』って、いいあってるようなものなの。(後略)」

(アービンジャー インスティチュート,金森 重樹,冨永 星(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、166頁)

「(前略)こちらが箱の中に留まり続ける限り、相手はひどい奴であり続ける。こちらが責めれば責めるほど、相手は責められるようなことをするわけだ。(後略)」

(アービンジャー インスティチュート,金森 重樹,冨永 星(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、247頁)

「自分が相手を問題だと思っていると、ますます問題が起こってしまう」ということですが、

ここで私が感じたのは、これが"思考は現実になる"というような、いわゆる引き寄せの法則に似ているということです。

例えば、お金持ちになりたいと思っている(=今の自分を貧乏だと思っている)と(無意識に貧乏な人がする行動をとってしまい)ますます貧乏になるというようなことだと、私は考えています。

これと共通しているのは、「自分の内面で起きたことが、自分の外側に影響してくる」ということです。

しかも、本来望んでいるものとは真逆の方向に働きます。

どちらが悪いのかを判断してもよくならない

「自分を正当化するために、相手が間違っている必要がある」というのは、言い換えれば「正と誤」という相反する2つの原理があるという考え方です。

この話は一方がなければもう片方も存在しないことから、「鶏が先か、卵が先か 」のジレンマに似ていると思いました。

ここで一つ疑問が湧きました。

「正と誤」どっちが先にできたのか。

必ずしも自分が先とは限らないのでは?

客観的に見て、実際に相手に問題がある場合でも、自分が原因なのでしょうか?

本書でも、主人公がそうした疑問について質問するやりとりがあります。

「でも、いつもそうなんでしょうか。つまり、テトリックス社でのわたしの上司は、ほんとうにひどい人間でした。(中略)

あの人は、深い箱の中にはまりこんでいたんです。

そして、自分の部署の全員を、ひどい目に遭わせていました」

(中略)

「この人物が同僚を責めているのは、何にせよ同僚がしたことが原因なんだろうか。いいかえれば、人は、相手が箱に入っているせいで、自分も箱に入るんだろうか。(後略)」

答えはもちろん「いいえ」だ。

「いいえ、箱に入るのは、自分を裏切るからです。(後略)」

(アービンジャー インスティチュート他(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、245頁)

「(前略)相手を責めている場合は、必ずこちらが箱の中に入っている、ということになるんでしょうか」

「ああ、そう考えていいと思う。相手を責めたとして、それで相手はよくなるだろうか?」

(中略)

「いいえ、よくはならないでしょうね」

(アービンジャー インスティチュート他(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、246頁)

これらの記述から、箱に入るのはあくまでも自分に原因があり、相手を責めているときは箱に入っていると言えそうです。

しかし、「相手が箱に入っているせいで自分は箱に入れられたのだ」とも思えますが、

箱に入るかどうかは自分が選択しているということでしょうか。

相手が問題を起こしたことは、それだけを見るとただの事象です。

しかし、相手を責めること自体、相手を悪とみなしていることになるので、その見方が箱に入っているということなのかなと思いました。

相手に対する自分の内面の反応により、自らを箱に入れているということなのかもしれません。

箱から出る方法

本書では、箱の外に出る方法として、”相手に逆らうのをやめる”ということを示しています。

「(前略)箱の外側にあるものに抵抗するのをやめた瞬間、つまり相手に逆らうのをやめた瞬間に、自分が変わりはじめるんだ。(後略)」

(アービンジャー インスティチュート他(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、227頁)

「(前略)こっちが箱から出てしまえば、相手がひどい奴である必要はなくなり、相手をひどい奴にする必要もなくなる。(後略)」

(アービンジャー インスティチュート他(著)『自分の小さな「箱」から脱出する方法」』大和書房、2006年、248頁)

「相手に逆らうのをやめる」というのは、なんでも言うことを聞くイエスマンになるということではなく、相手がこちらを責めていてもやり返さずに受け入れるということなのかなと思いました。

「自分を正当化するために、相手が間違っている必要がある」というのは、逆にいえば一方が存在しなければもう一方も存在しないということになります。

「どちらが正しくてどちらが間違っているか」の判断をやめて、物事を中立的に見ることで”箱”という”自己欺瞞”から抜け出せるのではないかと思いました。

まとめ

本書によると、箱に入る原因は自分の内面にあり、かつ自分でも気づかないうちに起こっているようです。

そのため、具体的にどうすればいいのか、結論付けるのは難しいと感じました。

本書の内容から考えてみると、

箱に入らないようにするためには、自分の感情に背かず行動する、

入ってしまった箱からでるためには、相手に逆らうのをやめて中立的な視点をもつ、

ということが大事なのかなと思いました。

人間関係で問題が起こったら、自分は箱に入っていないか?と考えてみようと思います。

気になった方は読んでみてください。

UI/UXにこだわるWebデザイナー。コーディングを想定してデザインしていくのが得意。2018年入社。